二十世纪后期美国刑罚领域的“严厉革命”

内容提要:美国刑罚领域的“严厉革命”以维护“法律与秩序”的名义,实行严刑峻法,从而使得建国以来在惩处罪犯的目标和手段上逐渐人道化这一趋势出现了重大逆转。其具体表现为:不定期刑判决此前的主导地位宣告结束,事实上已停止执行的死刑得到恢复,“权利革命”以来犯人权利的扩大和监狱改革的进展遭到重挫。结果,“严厉革命”很快就使美国监狱犯人在人口中所占的比例跃居世界第一,但对犯罪率下降所产生的影响却相当有限。

关 键 词:严厉革命 判决政策 死刑 犯人权利 监狱改革

作者简介:韩铁,南开大学世界近现代史研究中心教授。

20世纪最后30多年,美国刑罚的发展趋势出现了重大变化,有的学者称之为“严厉革命”(the Severity Revolution)。①它与18世纪末以来西方国家刑罚领域的所谓“人道革命”背道而驰。“人道革命”受启蒙思想的影响,19世纪逐渐以监禁取代了种种残酷肉刑。20世纪,很多西方国家废除了死刑,愈来愈强调对罪犯的改造而不是惩罚,而且关注对罪犯权利的保护。美国曾经在19世纪初的“人道革命”中先声夺人,亚历克西斯·托克维尔1831年之所以到美国考察,并不是被其民主所吸引,而是因为法国政府对美国监狱改革取得的进步感兴趣。②然而,20世纪后期,美国却一反过去二百多年刑罚领域的基本发展趋势,愈来愈求助于严刑峻法,成为唯一保留死刑的西方国家,刑罚的目的也愈来愈专注于惩罚、威慑罪犯,使之丧失重新犯罪的能力,而非改造自新。结果,很多非暴力罪犯也被送进监狱,在押罪犯在美国人口中所占的比例扶摇直上,遥遥领先于其他各国。据国际监狱研究中心统计,多年来,美国在押人口比例一直稳居世界第一。2012年,美国每10万人中就有730人被关押在监狱里,位于世界各国之首;俄罗斯位居第八,为502人;中国为121人;加拿大、西欧、北欧国家平均不到104人;日本为55人。③美国著名犯罪学家艾尔弗雷德·布卢姆斯坦、刑法学家迈克尔·汤里和阿什利·范内斯对1980—1999年间7个发达国家的刑事司法进行了跨国研究后,得出结论:在这些国家中,美国在控制犯罪上是最具惩罚性的。④

这场使美国在监狱人口比例上成为超级大国的“严厉革命”,是1960年代末以来“法律与秩序”这一政治话语在选举中影响迅速扩大之后而逐渐展开的。它在里根总统任内愈演愈烈,在克林顿总统任内势头依然不减。虽然“严厉革命”已经引起诸多怀疑和批评,并在一些方面开始得到纠正,但在美国刑罚领域造成的重大逆转至今依然固若金汤,其影响也不可小视。本文首先对“严厉革命”在美国的判决政策、死刑存废、犯人权利以及与此密切相关的监狱改革等方面所造成的重大逆转作一历史回顾,然后对其影响加以探讨。

一

从美国的判决政策上来看,“严厉革命”造成的重大逆转在于,不定期刑判决(indeterminate sentencing)在美国刑罚体制中长期以来的主导地位遭到了严重削弱,导致联邦和许多州1970年代以来不同程度地转向了判决政策的新模式。这些新模式包括强制判决(mandatory sentencing)、强制最低刑期判决(mandatory minimum sentencing)、推定判决(presumptive sentencing)、量刑指南(sentencing guidelines)、“三振出局”判决(Three strikes and you're out)、定期刑判决立法(determinate sentencing laws)和诚实判决(truth in sentencing)等,旨在使刑期变得比较确定。其中,不少内容违背了建国以来刑罚改革促使犯人改造自新的初衷,成为美国刑罚在20世纪后期日趋严峻的重要原因。

美国独立后,开国先辈们深受共和主义理念、启蒙思想的影响,不仅对英国的“血腥刑典”(the "Bloody Code")展开了猛烈抨击,而且在各州迅速推动刑罚改革。他们要求限制死刑,以监禁取代当时的主要刑罚方式——各种肉刑,从而掀起了美国历史上第一次刑罚改革高潮。⑤曾在《独立宣言》上签字的本杰明·拉什(Benjamin Rush)大力主张,将定罪的罪犯关进“忏悔屋”("house of repentance"),让他们做苦工、反思并悔罪。⑥受拉什和刑罚改革团体的影响,美国各州和联邦政府先后以监禁取代了肉刑和当众惩处,希望通过单独监禁使犯人闭门思过,达到改造自新的目的。到1810年,北部的8个州以及马里兰州、弗吉尼亚州均有了监狱,美国终于在其历史上第一次让全国绝大多数犯人在监狱之内接受惩罚。⑦尽管这些监狱并未如本杰明·拉什等人所愿在促使犯人改造自新上取得重大进展,但是,正如研究美国监狱史的权威学者戴维·罗思曼所言,1820—1850年,这些监狱至少在坚持改造犯人这一原则上还是认真的。⑧然而,到了1860年代,许多监狱人满为患,闭门思过成为一句空谈。监狱里面的骚乱暴动日益频繁,不少监狱以犯人作为劳动力谋取利润,一些官员还滥用职权,甚至动用鞭笞一类的肉刑。结果不是改造犯人,而是剥削和虐待犯人。E. C. 瓦恩斯和西奥多·德怀特1867年为纽约州议会撰写的报告认为:“美国已没有哪个州的监狱仍然把改造罪犯作为控管的一个最高目标。”⑨正是监狱制度面对的这场新危机,导致了美国第二次刑罚改革的高潮和不定期刑判决体制的确立。

1870年,美国监狱协会在辛辛那提市召开全国代表大会。在会议上,以泽布伦·里德·布罗克韦(Zebulon Reed Brockway)为代表的刑罚改革者呼吁,以不定期刑判决来实现犯人改造自新这一刑罚改革的初衷。不定期刑判决的基本原则是,在判决时不把刑期定死,犯人的服刑时间由其在改造自新方面取得的进展来决定,即是说,当监狱或有关部门认为犯人已改造好可以安全返回社会时,即可予以释放。⑩这种不定期刑判决显然是为了促使犯人改造自新。大会还提出并讨论了其他刑罚改革建议,包括采用欧洲人发明的假释制度。正是在这次大会的影响下,不定期刑判决和假释制度开始在愈来愈多的州被采纳。进入20世纪后,不定期刑判决逐渐在美国刑罚体制的判决政策和实践中占据了主导地位。直到1960年代中叶,这一地位几乎从未受到任何挑战。(11)因此,美国各州和联邦司法系统1970年实行的均为不定期刑判决。(12)在这种判决体制下,对一种罪行规定的法定刑期范围比较宽泛,法官可在这一范围内酌情确定刑期。在决定具体刑期、暂缓判决和判处缓刑上,法官几乎不受什么限制。犯人在服完最低刑期之后,假释委员会随时可以根据犯人在狱中的表现和有关规定,酌情裁定予以假释,使之在最高刑期前出狱。可以说,这种不定期刑判决体制的建立,是与建国以来一代又一代刑罚改革者促使罪犯改造自新的理念一脉相承的。

然而,刑罚改革的理想与实践之间总是存在距离,不定期刑判决也不例外。到1960年代,它开始受到来自左右两翼的抨击。左翼的自由主义者认为,在不定期刑判决体制下,监狱官员和假释委员会大权在握,在决定实际释放日期时,往往存在种族、性别和其他方面的偏见,没有做到一视同仁,使得少数族裔、妇女等弱势群体的实际刑期被不公正地延长。因此,自由主义者主张实行刑期较短的定期刑判决。右翼的保守主义者则批评不定期刑判决过于宽容,使犯人过早出狱而危害社会。因此,他们主张实行刑期较长的定期刑判决。(13)在大力鼓吹“法律与秩序”的年代,这些不满和批评日益强烈,最终使美国的判决体制开始从不定期刑判决向定期刑判决转变。这一转变因州而异,并且受到了不同思想的影响。然而,由于美国的社会思潮和政治取向在1970年代已日益转向保守,因此,总体而言,判决体制的这一变化最终汇入了保守主义的大潮之中,变成了美国第三次刑罚改革高潮——“严厉革命”——的组成部分。联邦和很多州判决政策的变化,不仅使刑期变得较为固定,而且使判决变得更为严厉。至于美国历史上前两次刑罚改革让犯人改造自新的目标,则在这些政策变化中基本上被置之脑后。

为了从不定期刑走向定期刑,“严厉革命”主要是从两个途径入手:一是限制法官的自由裁量权,使判处的刑期具有确定性,实行强制判决、强制最低刑期判决、推定判决、量刑指南和“三振出局”等从严判决。二是限制假释委员会的酌情假释权,使犯人的实际服刑期具有确定性,采取定期刑立法,实行诚实判决。在这方面,首开先例的是纽约州。1973年,纽约州议会通过了当时全国最严厉的所谓洛克菲勒毒品法,规定对毒品罪实行强制判决,即要求法官必须对法律规定的具体毒品罪行,判处依罪而定的一定刑期,不得根据具体情况自行酌情处理。很多州随即争相仿效,对贩卖毒品、非法携带武器等刑事犯罪,规定了强制判决的刑期。有些州还实行了与强制判决略有区别的所谓强制最低刑期判决,即要求法官对法律规定的具体罪行一律处以所规定的最低刑期,但对最高刑期不做出硬性规定,可由法官自行决定。迄至2002年,美国各州都对某些罪行规定了强制判决,也都对一种以上的罪行规定了强制最低刑期判决。联邦政府司法援助局则获得授权,优先对通过了这类立法的州予以资金援助,以鼓励各州实行强制判决和强制最低刑期判决。在这个时期,联邦国会也针对很多刑事罪行,通过了一系列实行强制最低刑期判决的立法。(14)

强制判决立法所涉及的,只是数量有限的某些罪行。因此,联邦政府和一些州又以推定判决、量刑指南的方式,对大多数罪行规定了确定的刑期。所谓推定判决,就是由联邦政府和州政府在每种罪行比较宽泛的法定刑期范围内,推荐一个刑期或一个比较狭窄的刑期范围,并由此“推定”法官将按照推荐的刑期判刑,或者在推荐的比较狭窄的刑期范围内确定一个刑期。如果法官不按照推荐的刑期或刑期范围判刑,则必须有从重或减轻的情节作为依据,或者另行陈述理由。1975—2002年,共有9个州采取了某种形式的推定判决体制。(15)与此同时,另外17个州则制定了量刑指南,来解决大多数罪行的判决刑期确定性这一问题。这些量刑指南主要是由独立的量刑委员会制定,通常根据罪行的严重程度和前科犯罪记录,规定了比较狭窄的刑期范围。在采取量刑指南的这17个州中,9个州采取了推定量刑指南,8个州采取了自愿量刑指南(最初有10个州采取了自愿量刑指南,其中2个州后来转而采取了推定量刑指南)。(16)推定量刑指南要求法官根据指南推荐的刑期进行判决,如有违指南,则要求法官书面陈述理由,而且被告或起诉方均可就此提出上诉。自愿量刑指南推荐的刑期则仅作参考,如果法官不按照指南判刑,虽然可能要求法官说明理由,但被告与起诉方均不得就此上诉。在联邦政府一级,里根总统任内的美国国会于1984年通过了《判决改革法》(Sentencing Reform Act of 1984),成立联邦量刑委员会,以制定联邦量刑指南。1987年正式生效的联邦量刑指南也属于推定量刑指南,但其量刑之重和限制法官自由裁量权之严,使很多州的量刑指南望尘莫及。因此,该指南有时也被称为“强制量刑指南”。(17)实施9年后,研究判决问题的权威学者批评它是“美国历史上最具争议和最不讨人喜欢的判决改革之发端”。(18)

“严厉革命”这种使刑期具有确定性的做法,从对某些特别罪行适用的强制判决和强制最低刑期判决,扩大到了对大多数罪行适用的推定判决和量刑指南,最后则发展到对惯犯适用的“三振出局”判决。所谓“三振出局”,就是对犯有三次重罪(三振)的犯人从严判刑,直至判处终身监禁,使之不再有重返社会再次犯罪的可能(出局)。在此之前,美国很多州并非没有对惯犯加重处罚的法律规定,但在“严厉革命”这一大潮之下,先前的这些规定被视为不足以保护公共安全。因此,1993、1994年,华盛顿州和加利福尼亚州分别通过了“三振出局”立法。1993—1995年,另外22个州、联邦政府随即也制定了这类法律。(19)比尔·克林顿总统在1994年致联邦国会的国情咨文演说中,公开表态支持“三振出局”。(20)在2003年“尤因诉加利福尼亚州案”的判决中,联邦最高法院也裁定,尽管涉案的尤因仅仅因为偷了三支高尔夫球杆就被判处了从25年到无期的徒刑,但是,加利福尼亚州的“三振出局”法并未违反禁止“残酷和非同寻常的惩罚”的美国宪法第8条修正案。显然,这种判决已没有任何使犯人改造自新的用意,其目的只是如大法官桑德拉·奥康纳所言“使惯犯丧失犯罪能力和感到震慑”。(21)

至于“严厉革命”使实际服刑期具有确定性的做法,则首先见于加利福尼亚州和缅因州1976年通过的定期刑立法。截至2002年,美国共有17个州通过了类似的定期刑立法。(22)这些定期刑立法虽然各有不同,但核心内容都是取消酌情假释权,犯人获得假释的时间由其被判处的刑期决定(判决刑期减去因狱中表现获得的缩减刑期,即为假释前必须服完的刑期),假释委员会不得酌情自行裁定。联邦国会1984年通过的《判决改革法》也包括这一内容。除了定期刑立法以外,诚实判决法也是使服刑期具有确定性的重要举措。所谓诚实判决,是指因暴力犯罪而被判处徒刑者,必须在服完一定比例的刑期后(通常规定为所判最高刑期的85%),方可获得假释。1984年,华盛顿州最先通过了诚实判决法。1994年,联邦国会通过立法,实行暴力犯监禁和诚实判决补助,对那些规定暴力犯必须服完85%刑期方可获得假释的州给予资金补助。截至1999年,美国共有41个州以及哥伦比亚特区通过了诚实判决法,其中29个州要求罪犯服完85%的刑期,其余州则要求罪犯服完25%至100%不等的刑期。(23)这些诚实判决法、定期刑立法合在一起,强化了实际刑期的确定性,也增加了其严厉性。1999年,上呈美国司法统计局的一份研究报告指出,1996年各州监狱释放的暴力罪犯,被判决的刑期平均为85个月;获释之时,实际服刑期平均只有45个月。但是,在1996年业已实行诚实判决法的那些州,新入狱的暴力罪犯的判决刑期人均104个月,预计实际服刑期将达到人均88个月。(24)显然,判决政策的这一逆转所产生的影响,不可等闲视之。

二

从死刑存废上来看,“严厉革命”造成的一个重大逆转是,1976年以后恢复了事实上本已停止执行的死刑。于是,在其他发达国家均已取消死刑(日本除外)的21世纪,我们还可以看到美联社记者有关犹他州行刑队2010年6月18日枪决杀人犯罗尼·李·加德纳(Ronnie Lee Gardner)的现场报道:“他在胸部被射穿时,握紧了拳头,手臂缓慢提起,就像在举东西一样,然后又松软下去,如此重复了几次。……尽管深蓝色的连裤衫使人难以看清,但鲜血似乎仍然从加德纳腰部一涌而出。”(25)事实上,自1970年代中期以来,在死刑存废问题上,美国不仅与其他西方国家分道扬镳,而且背离了自己曾经走过的司法之路。

如前所述,美国的开国先辈中不乏主张废除死刑之人。早在1787年,本杰明·拉什就在演说中呼吁完全废除死刑。后来,他与宾夕法尼亚州检察官威廉·布雷福德(William Bradford)一起,促使该州议会通过立法,将谋杀分级,从而减少了死刑适用的案件。1811年当英国议会尚在讨论是否取消从商店偷盗5先令财物即应判死刑的规定之时,美国的肯塔基、宾夕法尼亚等州就已废除了除谋杀以外其他所有罪行的死刑判决,很多州也都减少了死罪的数量。(26)受孟德斯鸠、伏尔泰和意大利刑法学家切萨雷·贝卡利亚的影响,美国刑罚改革者在1830年代掀起了有组织的反绞刑运动,并且得到了包括前总统约翰·昆西·亚当斯、《纽约论坛》编辑霍勒斯·格里利(Horace Greeley)和废奴主义者威廉·劳埃德·加里森(William Lloyd Garrison)、温德尔·菲利普斯(Wendell Phillips)的支持。这场废除死刑的运动,与美国内战前福音派宗教的崛起、禁酒运动、女权运动和废奴运动彼此呼应。在其影响之下,很多州在取消公开执行死刑上取得了重大进展。1833—1835年,罗得艾兰、宾夕法尼亚、纽约、马萨诸塞和新泽西州规定,死刑必须在狱中场地执行。到1849年,另外15个州也做出了类似规定。缅因州还通过立法,规定在死刑的判决与执行之间,必须有一年的延后期,而且死刑的执行必须事先取得州长的专门命令,结果在事实上暂停了死刑的执行。1846年,密歇根州对所有罪行都废除了死刑,罗德艾兰(1852)和威斯康星州(1853)也随即走上了这条道路。由于在取消公开执行死刑方面取得的进展使不少改革者感到满足,加之美国内战的影响,废除死刑的运动在19世纪后半叶失去了势头。直到20世纪初的进步主义时代,这场运动才东山再起。1907年,堪萨斯州废除了死刑。到1917年,又有其他6个州废除了死刑,分别是:明尼苏达(1911)、华盛顿(1913),南达科他(1914)、俄勒冈(1914)、亚利桑那(1916)和密苏里州(1917)。然而,随着第一次世界大战期间公众对刑事犯罪恐惧的增加,废除死刑运动遭受了挫折。到1920年,堪萨斯、俄勒冈、华盛顿和亚利桑那州又先后恢复了死刑。(27)

第二次世界大战后,由于民权运动的发展,废除死刑的要求重新抬头。1957—1965年,阿拉斯加、夏威夷、俄勒冈、艾奥瓦和西弗吉尼亚州先后废除了死刑。根据盖洛普民意调查,美国公众中支持死刑的人数比例也不断下降,从1936年的62%减少到1966年的42%。(28)每年被实际执行死刑的人数,则从1935年的199人下降到1950年的82人,1967年只有2人。此后9年间,实际上已停止执行死刑。(29)1972年,美国最高法院在“弗曼诉佐治亚州案”中,对数起死刑上诉做出判决,认为根据有关的州法律执行这些死刑,将构成“残酷和非同寻常的惩罚”,违反了联邦宪法第8条和第14条修正案。(30)这实际上等于宣布当时很多州有关死刑的法律无效,从而为美国到1976年一直暂停执行死刑提供了法律依据。

从美国宣布独立到1976年整整200年间,废除死刑的要求和运动虽然时起时落,但总的发展趋势与大多数西方国家一致,那就是逐渐走向废除死刑。然而,随着“严厉革命”在1970年代初的兴起以及公众之中支持死刑的人再次占据多数,美国终于偏离了这一趋势。1976年,在“格雷格诉佐治亚州案”中,美国最高法院裁定“死刑并不一定违反宪法”。多数派法官在判决意见中认为,在该案中,作为死刑依据的佐治亚州法律规定,法官必须要求陪审团考虑趋重情节和从轻情节,从而使陪审团不能恣意和不合常规地做出死刑裁决,因此,依据该法判处死刑,并未违反联邦宪法。(31)如此一来,很多州便通过对死刑判决程序加以更为具体的规定和指导的方式,恢复了死刑。从1977年犹他州行刑队枪决加里·吉尔摩(Gary Gilmore)起,美国每年被执行死刑的人数又逐渐上升,1977年为1人,1987年为25人,1997年为74人。1999年则高达98人,超过了1950年的人数。(32)

值得注意的是,当美国在死刑问题上与西欧国家渐行渐远之时,大西洋两岸对死刑的看法也发生了深刻变化。据美国著名刑法学家富兰克林·齐姆林研究,第二次世界大战后,西欧国家在废除死刑上经历了一个始终如一的稳步前进过程,即从零星执行死刑走向保留死刑但不执行,最后走向暂停或废除死刑,而且一旦废除死刑,则不受政府更迭的影响。不仅如此,西欧国家也不再将死刑政策视为一个民族国家的政府特权,而是国际社会可以干预的人权问题。1950年《欧洲人权公约》(The European Convention on Human Rights)、1966年联合国《公民权利和政治权利国际公约》(The International Covenant on Civil and Political Rights)在规定保护人权和生命权的同时,依然承认各国可依法执行死刑。但是,到1983年,欧洲理事会成员国签署了关于《欧洲人权公约》的第6号议定书,明文规定废除死刑,只有战时或受到迫在眉睫的战争威胁时例外。诚然,西欧国家在此之前就已经暂停或废除了死刑,但那不过是这些国家自主采取的行动,而第6号议定书则规定了各国都要遵守的一个国际模式,在死刑问题上以国际人权标准取代了签字国各自的国家主权标准。(33)

有趣的是,当西欧国家在废除死刑上用国际人权来约束国家特权时,美国这个传统上对国家权力扩张更有防范之心的国家却没有这样做。原因何在?从齐姆林的著作可以发现,其实,在死刑观念上,美国也在淡化国家的权力,但不是走向国际化和人权化,而是走向私人化。事实上,自1970年代中期以来,美国在保留死刑上强调的已不是保护公共安全的国家权力,而是死刑可以使受害者亲属在心理上得到宽慰,即让他们从极度痛苦中解脱出来,达到“释怀”(closure)的目的。(34)在一定程度上,这是对美国最高法院维护被告权利的判决产生的反弹。1978年,在“洛基特诉俄亥俄州案”中,最高法院裁定,死刑审判中的被告有权就其生活的任何方面呈递对决定其生死有重要关系的证据。(35)针对这一有利于维护被告权利的判决,许多州作为起诉方,采取的抗衡办法是突出受害者亲属等有关人员的权利。具体来说,就是将“受害者影响报告”(victim impact statement)作为检察官向陪审团宣读的呈堂证据,在报告中详细介绍受害者的亲属、朋友因该案的发生所遭受的痛苦。与受害者有关的人员也可以在法庭上直接作证,陈述自己的亲身感受。所有这些报告和证词都是为了说明,这些与受害者有关的人员有权利通过死刑判决而就此“释怀”,重新开始他们的生活。这种做法的重大影响,不仅在于提高了起诉方要求判处死刑的成功率,更重要的是,它使审判变成了罪犯与直接或间接受到罪行之害的个人之间的对阵。简言之,在人们眼中,死刑审判已不再是罪犯与代表公共利益的政府之间的较量,而是私人之间的“地位竞争”,即被告的权利地位与受害者有关人员的权利地位之间的竞争。在这种死刑审判中,检察官看上去也不再像是政府的官方律师,而更像是受害者亲属等人的私人律师。(36)这就是1970年代以来死刑在美国人心目中的“去国家化”,其结果不是国际化和人权化,而是私人化。应该说,死刑在象征意义上的私人化,也许更为符合美国人强调个人自由而非政府权力的价值传统。在20世纪后期反对所谓“大政府”的保守主义时代,这显然是“严厉革命”在死刑取舍上造成的重大逆转得以在美国站稳脚跟的一个重要原因。

三

“严厉革命”在保护被告、嫌犯和犯人权利上造成的重大逆转,则表现为不仅使战后美国权利革命在这方面所取得的进展遭到重挫,而且使得与之紧密相连的监狱改革大潮成为历史。到20世纪结束时,曾经在帮助犯人维护自身权利上发挥重要作用的法律渠道变得障碍重重,犯人就公民权利问题起诉监狱当局的案件数量一落千丈。曾经对监狱改革做出了重大贡献的联邦法院,则逐渐转向了所谓“司法服从”的轨道,即在涉及犯人权利和监狱改革的案件中,一般都服从监狱当局的判断,不再像过去那样依据有关宪法修正案对监狱当局侵犯犯人权利的做法提出挑战,也不再下令对各州监狱系统进行大刀阔斧的改革。

众所周知,第二次世界大战后,美国黑人民权运动的高涨推动了权利革命在美国的发展,黑人、妇女、同性恋者和其他少数族裔或弱势群体纷纷起而争取自己的权利。在这场权利革命之中,为被告、嫌犯和犯人争取权利的犯人权利运动,在1950年代到1980年代也形成风起云涌之势,试图以诉讼、立法、示威、罢工、暴动等形式,对被告、嫌犯和犯人的权利或者说法律地位进行重新定义。(37)该运动首战告捷的领域,涉及的是被告的基本权利。1961年,在“马普诉俄亥俄州案”的判决中,沃伦法院决定,将1914年确立的在联邦案件中适用的证据排除规则适用于州,即禁止在州法院审理的案件中使用通过非法搜查和扣押手段取得的证据。(38)1963年,美国最高法院又在“吉迪恩诉温赖特案”的判决中裁定,将宪法第6条修正案关于所有刑事被告有权得到律师辩护的规定适用于州。它还明确指出,每个被告在法律面前都是平等的,“如果被指控犯罪的穷人在面对指控者时没有律师帮助他,那么这个高尚的理想就无法实现。”(39)在此之前,有些州虽然已建立了为穷人免费提供律师服务的公设辩护人制度,但直到1961年,只有25%的美国人可以得到公设辩护人的帮助,而50%的重罪被告在受审时没有律师。吉迪恩案判决后,县、市政府在1960年代纷纷加速建立公设辩护人制度。到1973年,全国人口的64%、都市人口的92%,均可以得到公设辩护人的服务。(40)此外,沃伦法院在1966年就“米兰达诉亚利桑那州案”做出了著名判决,要求警察在讯问嫌疑犯前,必须提醒他们根据宪法第5条修正案可保持沉默和求助律师,以免自证其罪,(41)从而形成了现今美国警察在逮捕嫌疑犯时,必须使用“米兰达警告”(the Miranda warning)的惯例。

除了被告和嫌犯的这些权利以外,监狱犯人权利的扩大则是与1960年代至1980年代中期的监狱改革紧密相连的。这是一场在犯人权利运动推动下由联邦法院主导的改革。在此之前,尽管也曾有不少刑法和刑事程序方面的改革,但监狱在押罪犯当时几乎没有什么权利可言。1865年生效的美国宪法第13条修正案在禁止奴隶制和强制劳动时,就明确指出“对于依法判罪的人的犯罪的惩罚除外”。1871年,弗吉尼亚最高法院在否定一名犯人享有自由人的权利时,更是直言不讳地称这些犯人为“州的奴隶”。(42)可以说,除了极少数例外,无论各州和地方监狱的官员以何种严酷、专横的手段对待犯人,法院基本上都不予干预。这就是所谓“袖手旁观”规则(the "hands-off" doctrine)。1956年,美国第7巡回区联邦上诉法院在维持地区法院驳回犯人乔治·阿特伯里的民权诉讼案时,重申了这一规则:“美国政府不关心也没有权力控制或监管其成员州的惩罚机构的内部纪律”,“对监狱内犯人的待遇和纪律进行监督不是法院的功能”。(43)然而,20年以后,这种局面完全改观,监狱改革席卷全国。在联邦法院的命令之下,几乎所有州都在监狱改革和保护犯人权利方面取得了不同程度的进展。1974年,联邦最高法院就“沃尔夫诉麦克唐奈案”做出全体法官一致同意的判决。在判决书中,大法官拜伦·怀特针对犯人权利宣布:“尽管他的权利因为制度环境的需要和迫切要求可以被减少,但是犯人因犯罪而被监禁时,并没有被完全剥夺宪法对他的保护。在宪法和这个国家的犯人之间并没有落下一道铁幕。”(44)

事实上,在1956年阿特伯里案判决后,联邦法院的袖手旁观态度就开始逐渐松动。这不仅因为受到了监狱外民权运动的影响,而且因为监狱内犯人发起的诉讼愈来愈多。后者与黑人穆斯林运动采取的诉讼战略有着十分密切的关系。基督徒犯人在狱中可以拥有《圣经》,而黑人穆斯林犯人却无法得到《古兰经》,伊利诺伊州监狱在押的黑人穆斯林托马斯·库珀对此感到不满,因而就此提起了诉讼。联邦地区法院驳回了他的起诉,巡回上诉法院维持了该判决。但是,1964年,美国最高法院却推翻了下级法院的判决,裁定1871年民权法赋予了犯人以宪法保护的权利。(45)这就是说,联邦法院承认犯人有权就自己的基本权利和他们在狱中受到的待遇而起诉政府官员。因此,美国学者詹姆斯·雅各布斯认为,库珀案是“最高法院第一个现代犯人权利案件”。(46)他认为,“仅仅凭着打开能听取犯人不满的法院的大门,联邦法院就消灭了看守者的绝对权力和犯人与更大社会之间的隔绝。诉讼本身提高了犯人的觉悟,使他们政治化了。”(47)库珀案判决之后,犯人在联邦法院起诉的维权案件数量直线上升。1977年,仅各州监狱犯人在联邦地区法院就民权提起的诉讼,就达到7752起,1986年增加为20072起。(48)在库珀案判决后将近20年的时间里,联邦法院在一系列判决中维护、扩大了犯人的权利,重申犯人享有某种程度的宗教自由,而且不同信仰的犯人都应享有这种宗教自由。法院还将犯人根据宪法第1条修正案应享有的权利范围,扩大到了有权接收邮件和公开出版物,并禁止监狱将犯人依照种族分开来实行隔离监禁,规定在对犯人加以纪律惩处之前必须举行听证会。此外,联邦法院在判决中还进一步明确保证犯人有权得到律师的法律服务,接触法律材料和为维护权利而诉诸法院。(49)

同样是从1960年代中期起,联邦法院在关注犯人权利之际,也越来越重视与犯人权利密切相关的监狱条件问题。1965—1969年,阿肯色州犯人在提起诉讼的案件中,把矛头逐渐集中到州监狱的总体状况,因为该州监狱系统在这段时期丑闻频传。相关调查报告披露了经常性的虐待、犯人食不果腹、肆无忌惮的暴力和普遍存在的腐败。州议会任命的委员会也建议大规模改组监狱系统。在这种形势之下,1970年,阿肯色东区联邦地区法院就“霍尔特诉萨维尔案”做出了美国历史上第一个所谓“整体条件”("totality of conditions")判决,因为这个案子与过去涉及犯人的具体做法和权力滥用的案件不同,矛头所向是该州的整个监狱“系统本身”("an attack on the system itself")。法院发现,该州监狱在所谓“模范犯人”制度(the "trusty" system)下,用犯人管犯人带来了种种弊端,牢房里的凶杀、性攻击和斗殴屡见不鲜,对犯人安全构成了严重威胁。不仅如此,监狱内还缺乏使犯人改造自新的服务和设施,犯人得不到医疗和牙医服务,厨房不卫生,厕所和服装不够,床褥肮脏,腐败横行,种族隔离和种族歧视依然存在。尽管案件中某些具体指控并不一定能得到法律救济或者并不能上升到宪法高度,但是法院裁定:所有起诉者在阿肯色监狱所要面对的“整体情况致使监狱违宪”,故“所有人在这种情况下均可得到集体救济”,这等于宣告阿肯色州的整个监狱系统违反了宪法。于是,法院命令监狱系统消除违反宪法的监狱条件,并要求监狱将整改计划报法院审核,其实就是要监狱在法院监督下进行全面改革。(50)

正是在1970年,美国公民自由联盟启动了“全国监狱计划”(the National Prison Project),在民权运动人士、律师、法学教授和私人基金会的支持下,就愈来愈多的关于监狱条件的案件展开了大规模的诉讼攻势。对此,联邦法院做出了积极回应,使美国监狱改革走向了高潮。霍尔特案判决后5年,联邦法院又相继宣布密西西比、俄克拉荷马、佛罗里达、路易斯安那和阿拉巴马5个州的监狱系统整个或部分违宪。又过了5年,另有28个行政区(这里的行政区指美国的州、哥伦比亚特区、波多黎各和维尔京群岛,下同)的监狱系统也遭到类似的判决。到20世纪结束时,在美国53个行政区中,48个行政区至少有一个监狱设施被联邦法院宣判为违宪。除此以外,州级以下的监狱也有不少被宣判违宪,还有一些监狱条件违宪的案件则是由州法院做出了判决。(51)可以说,由联邦法院主导的这场监狱改革声势十分浩大,美国的监狱鲜有不被触及者。

然而,美国在保护被告、嫌犯和犯人权利以及监狱改革方面所取得的这些进展,从1980年代起,开始受到“严厉革命”的抑制,逐渐出现了逆转的势头。1983年,在“伊利诺伊州诉盖茨案”的判决中,最高法院放松了对获取搜查证所需要的“可能成立的理由”("probable cause")的要求,从而使警察根据所谓匿名线报也可轻而易举地获得搜查证。(52)1984年,在“合众国诉利昂案”的判决中,最高法院又裁定证据排除规则不适用于缺乏足够依据但是“善意”("good faith")签发的搜查证,使得凭借这种无效搜查证非法获取的证据依然可以被法院接受。(53)同年,在“纽约州诉夸尔斯案”的判决中,最高法院还宣布,对于在逮捕嫌疑犯之前必须发出“米兰达警告”的要求可以有例外,即在有“公共安全”方面的担忧时,可以不发出这一警告就予以逮捕。(54)为了扭转1960年代加速保释程序的趋势,1970年,美国国会为哥伦比亚特区制定了预防性监禁法(preventive detention laws),授权法官拒绝保释要求。不过。由于包含复杂的正当程序要求,该法很少为法院使用。但是,截至1984年,美国联邦政府和34个州都制定了预防性监禁法,允许法官为保护他人和社区的安全而拒绝保释。1987年,在“合众国诉塞勒诺案”的判决中,美国最高法院肯定了预防性监禁是符合宪法的。(55)这样,被拒绝保释而监禁的被告人数顿时猛增。1987年上半年,仅有2733人。到1988年下半年,上升到4470人。(56)

与此同时,法院对监狱在押犯人一度得以扩大的权利也开始加以限制。早在1979年,在涉及待审人员监禁条件的“贝尔诉沃尔菲什案”的判决中,美国最高法院就指出,对于监狱官员为维持内部秩序和安全的需要所采取和执行的政策,法院“应该予以广泛的服从”。威廉·伦奎斯特大法官还在判决书中强调:之所以采取“司法服从”("judicial deference"),是因为一般来说,监狱官员比法官更了解他们管辖的事务,“而且因为我们惩教机构的运作主要是我们政府的立法和行政部门的辖区,而不是司法部门的领域。”(57)这显然是对1960年代中期以来联邦法院在维护犯人权利和推动监狱改革方面的积极作为提出了批评。1981年,在“罗兹诉查普曼案”的判决中,最高法院又就此做出了貌似温和但更为直接的指责。判决虽然承认宪法第8条修正案对监狱实际运作有所限制,但强调说:监狱中限制性的甚至严酷的条件,都是“刑事罪犯为他们反社会的罪行所要遭受的惩罚的组成部分”。(58)它还重申:能对监狱条件做出适当权衡的,是立法机构和监狱当局,而不是法院。这种“适当服从”("appropriate deference")规则要求法院在关于监狱条件的大部分案件中,都要服从监狱当局的意见。因此,许多评论家感到,美国法院似乎又回到了袖手旁观规则当道的时代。(59)当然,查普曼案判决还没有完全终止监狱改革的进程。但是,正如美国学者马尔科姆·菲利和爱德华·鲁宾所说,这一判决“表明这场运动的最高潮已经过去了”。(60)

此后,在最高法院、行政当局和国会的努力之下,美国在犯人权利及与之密切相关的监狱改革方面取得的进展出现了进一步逆转。1987年,美国最高法院就“奥隆诉沙巴兹之家案”做出判决,认为监狱当局为了“合法的刑罚利益”("legitimate penological interests")而剥夺犯人参加宗教礼拜仪式的权利,并未违反宪法第1条修正案。(61)两年后,最高法院同样以“合法的刑罚利益”为由,裁定监狱当局有权禁止犯人接收某些出版物。(62)1991年,“威尔逊诉塞特案”成为这一逆转的主要标志。最高法院在该案的判决中认为,只有证明监狱官员在紧急情况下“恶意和虐待狂似地”对待犯人,或者在平常情况下对犯人的基本需要表现出“有意的漠不关心”,那么,监狱条件才可被判违宪。(63)这就把判定监狱条件是否违宪的依据,从监狱条件是否恶劣这一客观标准,转变成了官员是否“恶意”或“有意”这一主观标准,使得起诉的犯人往往由于难以证明监狱官员的主观意图而无法胜诉,从而为维护犯人权利和进行监狱改革设下了重大障碍。同年,最高法院还在“麦克莱斯基诉赞特案”和“科尔曼诉汤普森案”的判决中,限制犯人利用人身保护令来提起诉讼。(64)除了最高法院以外,自里根政府开始,行政当局也力图削弱犯人诉讼的势头。通过其律师的努力,联邦司法部曾促使某些引人注目的监狱条件诉讼达成了有利于监狱当局的庭外和解,并在原告律师继续提供不利于监狱当局证据的情况下,终止了法院对一些长期争执不下案件的审理。(65)

不过,相比之下,在阻挠法官做出影响监狱运作的判决和使犯人难以就其权利发起诉讼上,美国国会发挥的作用更大一些。1996年,国会通过了《监狱诉讼改革法》(the Prison Litigation Reform Act)。该法一开始就规定:“法院不得给予或批准任何预期的救济,除非法院发现这种救济是在狭义范围内拟定的,没有超出纠正对联邦权力的侵犯所必要的范围,而且是纠正对联邦权力的侵犯最不具有侵入性的手段。法院必须就救济对公共安全和刑事司法体系运作所产生的任何有害影响,做出实质性的权衡。”这显然是对法院就犯人权利和监狱改革做出法律救济判决的权力严加限制。不仅如此,该法还规定,法院就改善监狱条件发出的救济命令,在两年后就可因任何一方或第三方的提议而自动终止,除非是:侵犯权利的情况仍然存在,救济没有超出必要范围且属于最不具侵入性的手段,而且法官就此做出了书面判决。(66)在对法院做出判决的权力和法院命令有效的时间进行限制的同时,这项法律还对犯人提起诉讼规定了更为严格的要求。首先,该法规定,犯人只有在穷尽了行政救济的手段之后,才能就监狱条件诉诸法律诉讼。(67)其次,仅仅因为精神或感情上受到伤害而没有肉体受伤的证据,犯人不得提起诉讼。(68)最后,如果犯人曾三次起诉均因无意义而被驳回,则不得再行起诉。(69)此外,《监狱诉讼改革法》还在法院收费等问题上,为犯人提起诉讼增加了种种困难。(70)

在这样的法律规定下,毫不奇怪,美国联邦和州监狱的犯人每年为维护公民权利而发起的诉讼案件数量,在1996年以后大幅度下跌。从1995年的最高峰41079起,下跌到1996年40440起、1997年28062起、1998年13461起。2001年仅为13219起,跌至1981年以来的最低点。从1995年的最高点到2001年的最低点,美国联邦和州监狱的犯人每年因公民权利发起的诉讼案件数量,在仅仅6年内就陡然下降了69%,成为“严厉革命”在犯人权利及与之密切相关的监狱改革方面造成重大逆转的有力证据。(71)

四

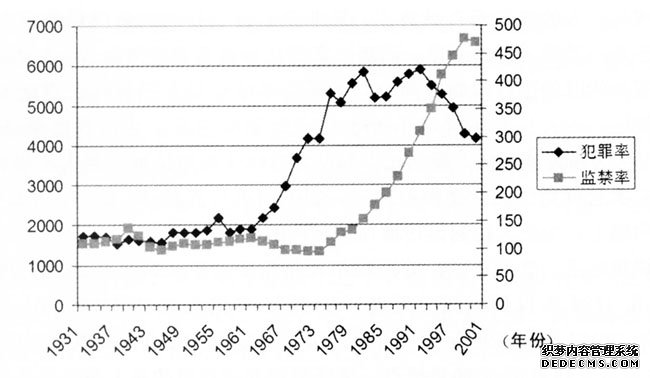

自从“严厉革命”发端以来,至今已经历了30余年。从与刑罚有关的角度看,美国社会在此期间出现了两个引人注目的变化。第一个变化是监禁率(平均每10万人口中有多少人被监禁于联邦和州监狱)大幅度上升。在1973年以前的50年间,美国的监禁率一直比较稳定,大都徘徊在110—120人左右,偏离度从未超过30%。然而从1973年起,监禁率却出现了持续上升的趋势。1972年仅为93人,2000年猛增到478人,为1972年的5倍多,使美国成了全世界监禁率最高的国家。(72)第二个变化是犯罪率(平均每10万人口中有多少起罪案上报警方)从1992年开始急剧下跌。与监禁率一样,美国的犯罪率也曾经历了一个相当长的稳定期。但是,从1960年起,犯罪率持续上升,从当年的1887.2起增加到1971年的4164.7起。1972年略有下降,随后又继续上升。1976—1977年、1981—1984年又经历了两次短暂的下降。不过,犯罪率的总体趋势是处于上升之中,1991年达到5898.4起,比1971年增加了41.6%。然而,从1992年开始,美国的犯罪率出现持续下降的势头,2000年降为4124.8起,比1991年的高峰期减少了30%,降幅之大令人叹为观止。(73)这两大变化(参见下图)出现后,人们很容易就此得出结论,认为“严厉革命”不仅通过严刑峻法将越来越多的犯人关进了监狱,而且有效地控制了美国的刑事犯罪,从而达到了维护“法律与秩序”的目的。然而,事实究竟是否如此简单呢?

图1931—2001年美国的犯罪率和监禁率

下一篇:西方正史中的希特勒之死

最新更新

猜你喜欢

关注我们

当代时讯

当代时讯  中国历史

中国历史  世界历史

世界历史 历史典故

历史典故  历史百科

历史百科  野史秘闻

野史秘闻  民间故事

民间故事  神话传说

神话传说  民俗文化

民俗文化  网站首页

网站首页